似ていても違う家紋の話|左三つ巴と右三つ巴

2025年11月13日(木)

こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。

お墓や仏壇、過去帳、そして着物などに記されてきた「家紋」。

しかし今は、日常の中で家紋を見る機会が、

昔に比べるとずいぶん少なくなりました。

そのせいか、「うちの家紋はどれだったかな?」というご相談を受けることが

ときどきあります。

先日も、「家紋って、似ていれば同じでいいんですか?」

という質問をいただきました。

お話をうかがうと、ご自身のお墓に刻んだ家紋が、実は少し違っていたことに

後から気づかれたとのこと。

たとえば、「左三つ巴 」と 「右三つ巴」。

巻いていく方向が反対なだけに見えますが、

向きが違えば、それは別の家紋です。

- 左三つ巴

- 右三つ巴

さらにいえば、「丸が付くか・付かないか」や、形の角度・流れといった細かな違いでも

家紋は別のものとして扱われます。

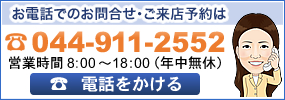

同じように、「井桁」 と 「角立て井筒」 という家紋も、一見よく似ています。

井の字を囲む形ですが、線の角の立ち方や意匠の締まり具合が異なり、

こちらも別の家紋です。

- 井桁

- 角立て井筒

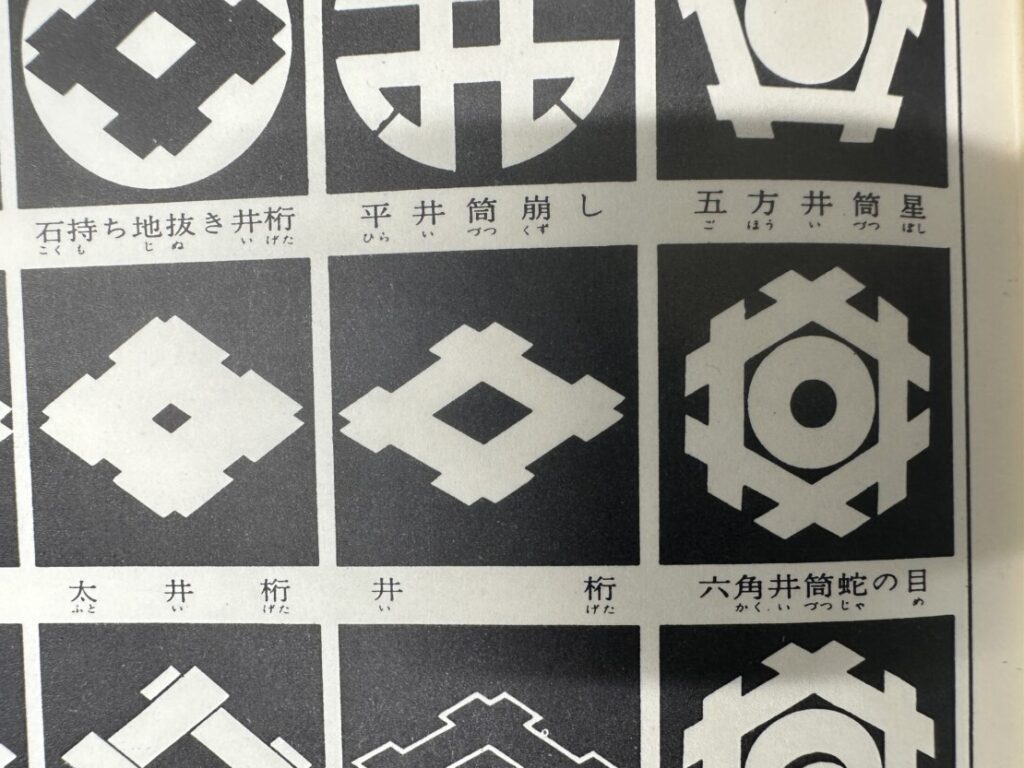

そしてもう一つ、よく似て見える例として

「組み合い角」と「組み合わせ枡」という家紋があります。

- 組み合い角

- 組み合わせ枡

ぱっと見ではほとんど同じ形に見えますよね。

この家紋、先日、実際に「丸が付いた形」で用いられているものに出会い

思わず目を見張りました。

私はてっきり、「組み合い角」だと思っていたらお施主さんは「枡」と聞いていると。

このときはそれを尊重して、「枡」のほうの家紋で彫刻しました。

それにしても、正直驚きました。ここまで似てくると、初見では

ほとんど同じに見えてしまいます。

わずかに「枡」のほうが、組んだ四角が細いかなという感じ。

それはともかくとして、ほんのわずかな違いであっても、その家が選んだ家紋です。

大切にしなければなりません。

こうして見ていくと、

“似ているようで違う” のが家紋の世界 だと、わかりますよね。

では、なぜそこまで丁寧に扱うのでしょうか。

家紋は、ただの模様ではありません。

その家が「この印を使おう」と選んだ、家の記憶のしるし です。

どの家にも、それぞれ歩んできた時間やつながりがあり、

家紋はその象徴になっています。

以前、「うちは明治のときに適当に家紋を決めたんだから、こだわる必要はないよ」

という声を聞いたことがあります。

たしかに、明治以降に新しく家紋を定めた家もあるでしょう。

ただ、それはその時代、その家族が考えて選んだ答えだったはずです。

「適当」ではなく、

その時代に大切だと思ったものを選んだ ということ。

だとすれば、今の代がそれをどう扱うかは、やはり大切なことだと感じます。

とはいえ、家紋を確認できる資料や場面は、昔より減っています。

着物を仕立て直すことも少なくなり、過去帳や仏壇を継承する家も減ってきました。

「気づいたら違っていた」というのは、責められるようなことではありません。

もし、お墓に刻んだ家紋が違っていたとしても

諦める必要はありません。

家紋は浮き彫りで刻むことが多いため、石を薄く削り直して

見た目をほとんど変えずに、修正できる場合があります。

まずは、施工した石材店に相談してみると良いでしょう。

そしてもう一つ、大切なことがあります。

お墓に家紋が記されていることで、

子どもは自然と「これがうちの家の印なんだ」と受け止めます。

お父さんお母さん、お爺さんお婆さんだけではなく、

自分がどこから続いてきたのかという『縦の糸』に気づくきっかけになります。

人は、いきなりここに生まれてきたのではありません。

先祖がいて、代がつながって、いまの自分がいる。

家紋は、そのことを静かに教えてくれる道具でもあるのです。

家紋は「守らなければいけない規則」ではありません。

ただ、そこには 家族の時間 が宿っています。

「うちの家紋、こうだったよね。」

そうやって家族で話をしてみる時間が生まれる。

それは、お墓づくりや先祖供養において、とても大切なことの一つだと思っています。

では。

![]()

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。

現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。

現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。

電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)

メール お問い合わせフォーム