夏の終わりに、狛犬と宋人石工から学んだこと

2025年8月23日(土)

会場となった明治大学リバティタワー入口にて

こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。

夏の甲子園も決勝戦を終えました。勝ったチーム、惜しくも敗れたチーム、今年もまた一つ夏が終わった思いがしますね。

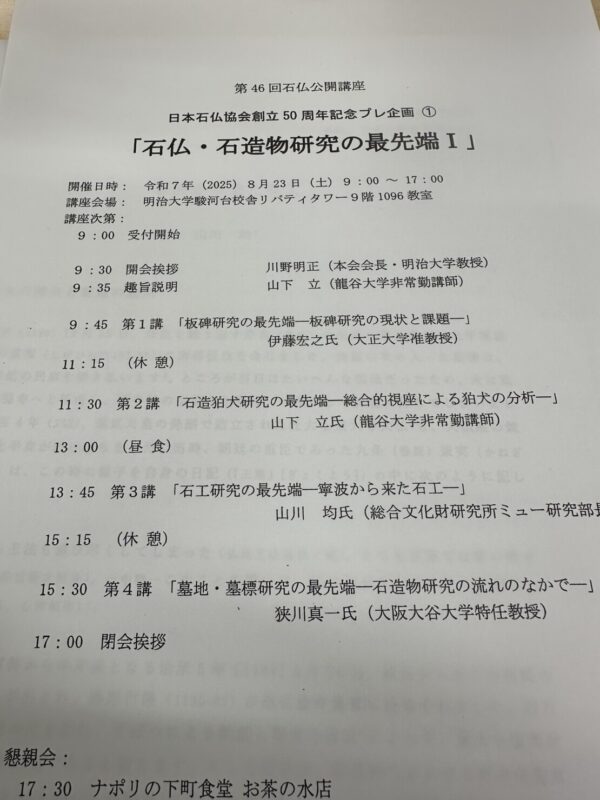

さて、そんな今日は明治大学リバティタワーで開かれた日本石仏協会の公開講座に参加してきました。石の仕事をしていると日々「石」そのものに向き合っていますが、あらためて学びの場に出かけてみると、自分の知らない世界が広がっていることに気づかされます。

午前中のテーマは「狛犬」。講師は龍谷大学の山下立先生です。神社に行けば必ずといっていいほど目に入る狛犬ですが、私は正直なところ「馴染みやすい題材だろう」と思っていました。

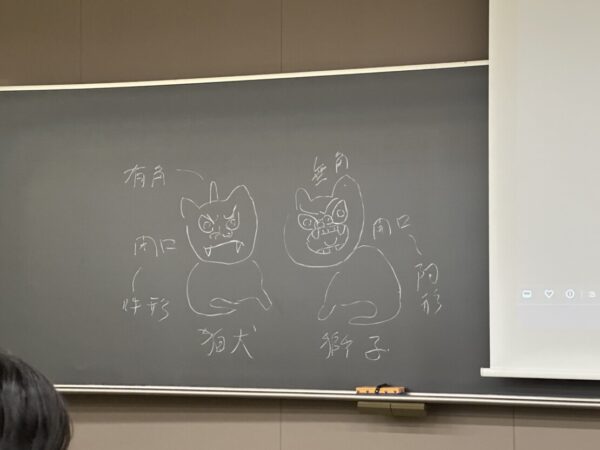

ところが話を聞いてみると、ほとんど何もわかっていなかったことに愕然としました。獅子と狛犬の役割の違い、たてがみが巻き毛かストレートかといった細部の表現に込められた意味、さらには同じ石材(ここでは笏谷石)を使っていても時代ごとに作風や仕上がり具合ががらりと変わることなど…。

いつも当然のように見ていた狛犬にも、こんなに深い世界が隠されていたとは思いもしませんでした。

黒板に書かれた狛犬と獅子の違い。とってもユーモラス

考えてみれば、これは石仏や石塔など他の石造物にも共通することです。時代や信仰のあり方、考え方が変われば造形も変わる。同じ石を扱っていても、形や雰囲気は大きく違ってくるのです

あらためて「ただ眺める」のと「背景を知って見る」のとでは全く違う景色が見えてくるのだなと感じました。今後神社を訪れるときには、狛犬の姿にもう少し注意を払いたいと思います。

公開講座プログラム。2講と3講を受講です

午後は「宋人石工」について。講師は一般社団法人総合文化財研究所ミュー研究部長・山川均先生でした。山川先生には、私が40代のころお墓の勉強会である「十人の会」の研修で大和の石造物をご案内いただいたご縁があります。その時のことを思い出しながら、懐かしい気持ちでお話を伺いました。

講義では、東大寺再建を進めた重源上人のこと、そしてなぜ宋人石工たちが中国・寧波から日本にやって来たのかという背景が紹介されました。

地図で示された「寧波」と重源上人。歴史が身近に感じられます

その系譜がやがて日本の石塔や灯籠といった石造物で良質な作品を生み出すようになる──そこに至るまでの前段階が、とてもわかりやすく語られました。

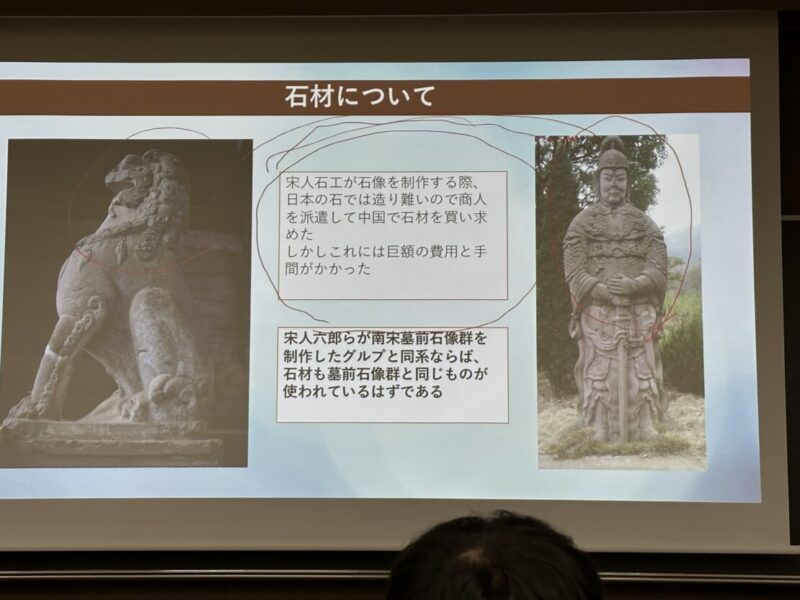

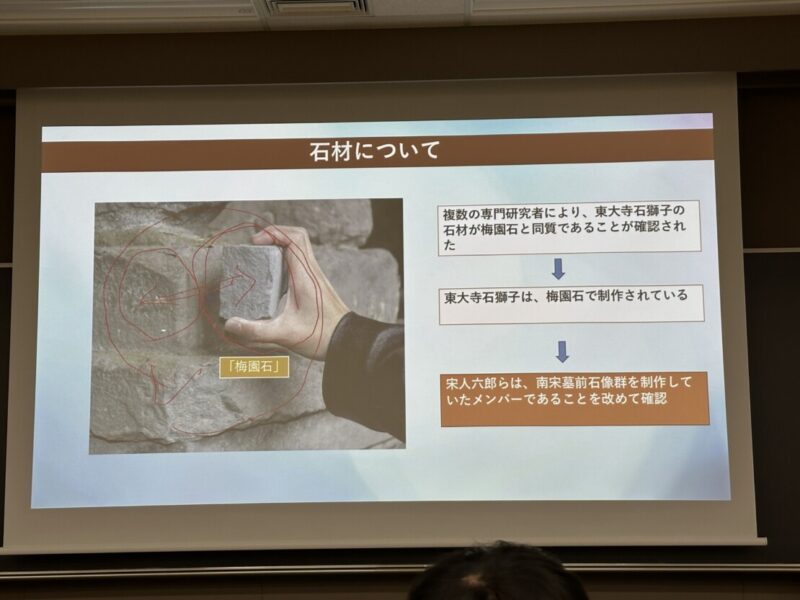

とりわけ興味深かったのは、東大寺南大門の金剛力士像の裏にある石獅子のお話です。その石材が、中国・寧波西郊外で採れる「梅園石」と同質のものであると確認されているとのこと。

宋人石工たちは慣れない日本の石ではなく、故郷の石をわざわざ取り寄せて石獅子を作ったというのです。石の産地まで遡って突き止められる研究の細やかさにも驚きましたし、当時の人や物の動きが一気に目の前に浮かんでくるようで、とてもワクワクしました。

東大寺南大門裏の石獅子。宋人石工の関わりについて

東大寺石獅子の石材が寧波の梅園石と同質

午前中の狛犬の講座では専門的な難しさに戸惑い、午後の宋人石工の講座では具体的な歴史の流れを感じることができました。両先生のお話を通じて、石造物の世界のまだ入り口あたりをうろついている自分に気が付きました。

普段の仕事ではお墓や石塔を中心にしていますが、その背景にある歴史や文化を意識することで、石を見る目も少しずつ広がっていくのだと思います。

まだまだ学びを重ね、一つひとつの仕事に丁寧に向き合っていきたい。そんな気持ちを新たにさせてくれる、夏の終わりの一日となりました。

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。

お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。

電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)

メール お問い合わせフォーム