神仏習合の地、吉野。金峯山寺と周辺を見て感じたり思ったこと。

2025年8月4日(月)

こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。

昨日、はじめて金峯山寺に参拝することができました。以前より漠然と言ってみたいと思っていた吉野の地。

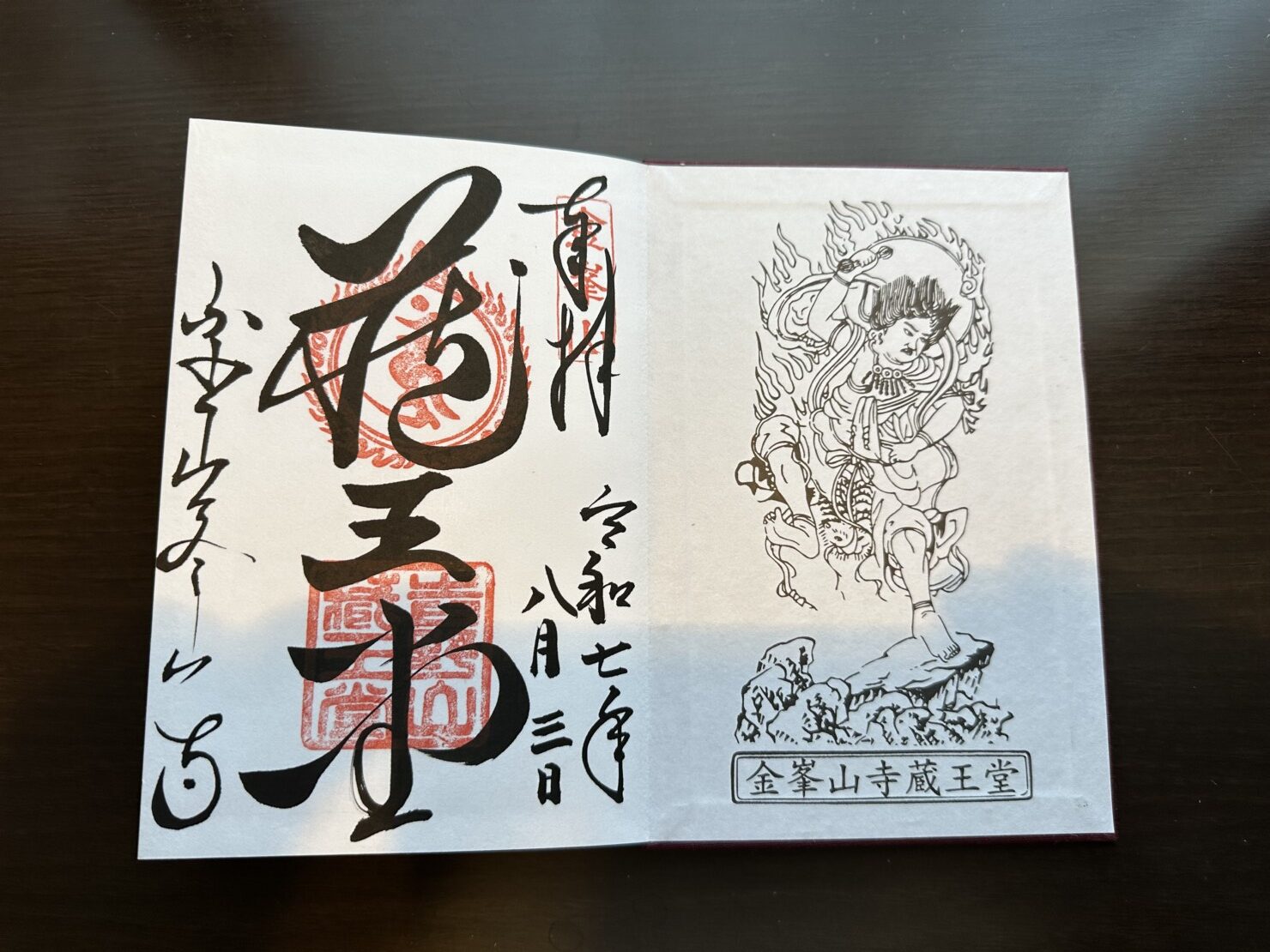

国宝指定の仁王門は大修理中で上屋がかかっていたものの、本堂である同じく国宝の蔵王堂の威容。圧倒的です。

金峯山寺 蔵王堂(安土桃山時代再建)

再建とはいえども、よくも山深きこの地にこれだけの木造建築物を建立したものですね。堂内には蔵王権現や釈迦如来などの多くの仏様や開祖の役行者の像(写真撮影は当然禁止)が祀られておりました。拝観するだけで感激なんですが、一番気になったのは蔵王堂裏手にある蔵王権現本地堂というお堂から聞こえてくる読経の声。そして本地堂横には梵字を刻んだ五輪塔も。

残念ながら何のお経をあげているのかはわかりません。しかし修験道のお寺といっても普通にお坊さんの格好で普通にお経をあげているんだなと妙な感心の仕方をしてしまいました。(失礼な言い方ですみません)

ただ蔵王堂を出てうろうろしていると突然貝の音が。

山伏の格好をした修験者さんが吹いているのかと勝手に思ったところが…

お経を終えて本坊へ戻られるお坊さんの列。山伏ではなく普通(といっても本当に普通かどうかはわかりませんが)の僧形の方がほら貝を吹かれていました。このあたりは通常の仏教寺院では私は今までは目にしたことがありませんでした。やっぱり修験道のお寺なんだよなぁと勝手に納得。

ずっと手前には発心門とも呼ばれる銅の鳥居(これも重文)もあるし、神仏習合の地を意識させられます。

せっかく金峯山寺に来たのだからと、地図上は近くに点在する寺院や神社を巡ろうと決め南朝皇居の吉水神社にも。ここには兄頼朝に追われた源義経が潜んでいたという話もあります。幾度も手を入れてきたことでしょうが、それだけでこの神社(かつては吉水院という塔頭寺院)の、いや吉野の地の歴史の古さが感じられます。

なんと後醍醐帝の玉座

またいくつかのお寺では多宝塔も見られます。石造りじゃない多宝塔も好きですね。この形は個人的には五重塔などよりも美しいと感じます。

見どころが多い吉野の地は、非常に不謹慎な表現ですが全山が神と仏のワンダーランドという感じまでしました。

といっても明治以前はこれが普通で自然な形だったのですよね。「本地仏」という言葉がありますが、めちゃくちゃ荒っぽく言えば神様は仏様なわけですから。そうした意味において、昔の日本人が感じたことを同じように感じることができないのは少し残念な気がしないでもありません。(上も仏も同じように敬うという点では違いはないのかもしれませんが)

それはともかくとして、役行者・源義経・弁慶・後醍醐天皇・楠正行…小学生のころに夢中で読んだ伝記の登場人物たちが、この吉野を訪れることで勝手に一つにつながったような気分になって、そこがなんだか可笑しくも感じました。

さて、最後には如意輪寺のすぐ上にある後醍醐帝の塔尾陵にも参拝です。金峯山寺から吉水神社は近いですが、ここまで来るのはアップダウンがあるのと危険な暑さなので汗だくに。往復一時間と少しの苦行は休み休みで何とかミッションコンプリートしましたが、結構きつかったです。

京都への思いを残して崩御された後醍醐帝。そのためこの陵も京都の方角、つまり北を向いて作られているそうです。これは天皇陵としては異例ということ。わずかな間の滞在でしたが南朝と後醍醐帝に思いを致しその場を離れました。

もと来た山道を下り上ってようやく金峯山寺の蔵王堂の入口へ。滅多にしない自撮りも行って今回の吉野行きは終了です。御朱印もしっかりと授かってまいりました。

ただ行ってきてよかったじゃなく、何か書物を探して金峯山寺や修験道のことをもう少し学んでみたくなりました。

本日は新大阪で業界団体の会議、そして明日からはまた通常業務。猛暑の中ではありますが盆前の仕事を頑張ってきます。

では。

![]()

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。

お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。

電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)

メール お問い合わせフォーム