狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム②|基礎づくり

2025年11月8日(土)

こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。

狛江市の寺院墓地で進めている

墓所外柵のリフォーム工事。

昭和39年に建立されたお墓で、前回はご相談の

経緯と外柵を御影石へ作り替えることになった

理由や解体作業について書きました。

お墓は、建てて終わりではありません。

そこから先、家族が手を合わせる時間とともに

育っていくものです。

今回の墓所も60年という月日の中で、

大切に守られてきました。

もちろん、経年による傷みは見られたものの、

基礎や地盤は長い時間そのまま、

この墓所を支えてきてくれました。

今回の工事は、受け継がれてきた場所を、

これからも使い続けられる形に整え直すことです。

外柵を撤去すると、普段は見えない

「地面の状態」がそのまま現れます。

表面が整っていても、内部がしっかりしているか

はわかりません。だからこそ、一度きちんと

確認し、土台からつくり直す必要があります。

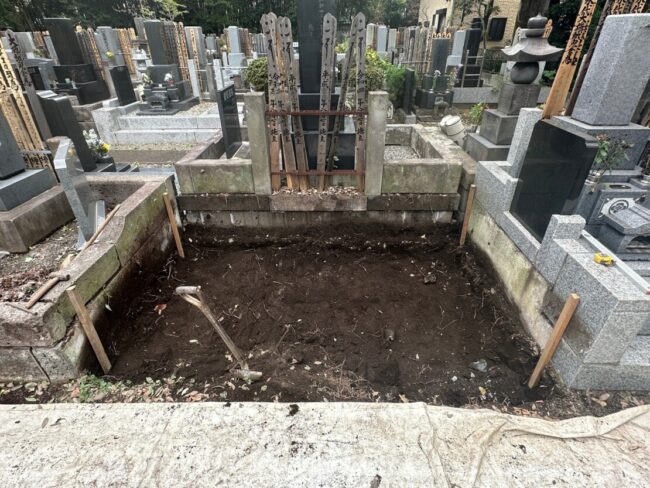

根切りと砕石層の形成

まずは根切り(掘削)を行い、

既存のコンクリートも撤去したうえで、

計画した深さまで掘り下げます。

既存外柵を撤去し、根切り中の状態

この墓地の地盤は黒ボク土で水分を含みやすく、

乾湿差で締まり方が変わりやすい土です。

そのまま基礎を打設すると、後から不均一な

沈下を起こす可能性があります。

そこで、0-40砕石を10cm以上敷き込みます。

粒度が混ざった砕石は、粗い粒が骨格となり、

細かい粒がその隙間を埋めることで締まりが生まれます。

ここで大切になるのが、「層状転圧」という

転圧方法です。

砕石を厚く一度に敷いて転圧しても、内部までは

締まりません。薄く敷いては転圧し、

また敷いては転圧する。

同じ作業の繰り返しですが、この積み重ねで

砕石が層として噛み合い荷重を面で受け止める

「床」ができます。

見えなくなる部分ですが、お墓が長く安定して

建ち続けるための重要な工程です。

配筋と基礎寸法

砕石層が締まったら配筋です。

今回はD13鉄筋を井桁状(@200mm以下)

に組んでいます。

D13鉄筋を井桁状に組み、中央に改良マス、水抜き用ボイド管を配置

さらに、ダイアゴナル筋(斜め方向の補強筋)を

加えています。

縦横の二方向だけで組んだ鉄筋では、地震時や

片側だけに荷重がかかった際に、

基礎が「ねじれる力」に弱くなります。

斜め筋を加えることで荷重の方向にかかわらず、

基礎が一体として踏ん張る強さが生まれます。

基礎コンクリートの厚みは約15cm。

鉄筋はその中心に来るように高さを調整し、

上下のかぶり厚を均等に確保しています。

スペーサーブロックで沈み込みを防ぎ、設計通りの位置を保ちます。

中央には納骨室用の改良マスを据えます。

周囲に立てている紙管(ボイド管)は水抜き穴を

形成するためのものです。

普段水が溜まる構造ではありませんが、万一浸水

することがあっても、水が逃げる経路を確保する

ことで、お墓の内部に水がとどまらないように

しています。

から練りでコンクリート打設へ(来週作業予定)

現場は寺院墓地の奥という立地のため、

生コン車は直接入ることができません。

また、今回の基礎コンクリートは約0.8㎥と少量

で、生コン車を手配しづらい数量でもあります。

そこで今回は、水を加えない「から練り」の

コンクリートを使って、現場ミキサーで

練りながら打設する予定です。

から練りは必要なタイミングで必要な量を

練れるため、墓地の基礎工事ではやはり重宝

します。

水の量は強度に直結するので、いつも通りに

水を加えすぎることなく、注意しながらですね。

なお、残念なことに本日は生コン工場がお休み。

打設は来週頭へと延期になりました。

もどかしくはありますが、仕方がないことですね。

次の世代へ手渡すために

お墓は、一度完成してしまうと基礎だけを

やり直すことは現実的ではありません。

つまり、最初の施工ですべてが決まります。

今回の工事は材料を御影石に直し、これから

先の世代が安心して受け継いでいける形に

仕上げていくための工事です。

期間を置いて基礎が固まれば、次は外柵の

据え付けへと進みます。

また続報をお伝えします。

では。

【関連記事|狛江市の寺院墓地で外柵リフォームシリーズ】

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム①|御影石の外柵へ

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム②|基礎づくり

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム③|コンクリート打設

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム④|丈夫なお墓づくりは下ごしらえから

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム⑤|根石の据え付け

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム⑥|補強金具取付と納骨室の据え付け

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム⑦|外柵完成、間近!

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム⑧|外柵完成と接着剤を使い分けた施工

狛江市の寺院墓地で外柵リフォーム⑨|全面改修で生まれ変わったお墓が完成

![]()

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。

現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。

現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。

電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)

メール お問い合わせフォーム