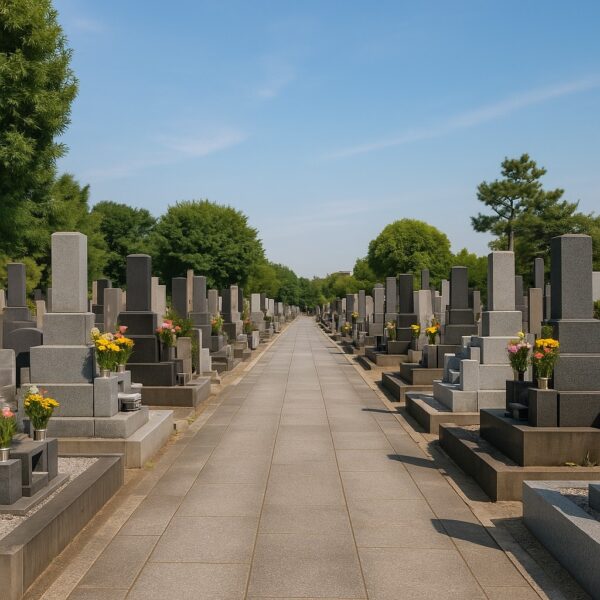

お墓参りのすすめ

2025年8月27日(水)

こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。

お墓参りが「大変だ」と感じる気持ち

お彼岸やお盆の季節になると「お墓参りに行かなくては」と思いながら、仕事や家のことに追われて後回しになってしまう方も多いのではないでしょうか。遠方のお墓であれば移動に時間も費用もかかりますし、暑さ寒さが厳しい時期には体力的な負担も少なくありません。「忙しくて時間がない」「正直ちょっと大変だな」と感じる気持ちは自然なことだと思います。

私のお墓は近くにありますが、それでも炎天下に出向けば「大変だ」と感じます。古い石塔が多くあるので花立ても多く、生花代もかかります。準備や片付けも手間です。それでもお参りを終えた後のホッとする感覚は何物にも代えがたい。「今回も元気に参れた」「また来るよ」と思うひとときに、なんともいえない心地よさをおぼえるんです。

親鸞聖人とお墓の意味

ときどき親鸞聖人が「死んだら賀茂川に捨てよ」とおっしゃったことを引き合いにして、「だから墓はいらない」。そんな内容の文章を目にすることがあります。でも、あの言葉は“阿弥陀仏にすべてをお任せする”という信心のあり方を示したものだと私は思います。実際には親鸞の弟子たちが墓を建てていますし、それが大谷廟堂から本願寺へとつながっていきました。やっぱり人は偲ぶ場を求めるものなんですよね。

また「庶民は昔は墓などなかった」とか「今の墓の形式は明治以降に石屋が広めた商売だ」という声も耳にすることがあります。でも実際に町や村を歩けば江戸時代から残る庶民の墓や板碑・墓碑に出会えます。墓は突然生まれたものではなく、人が“形を持って亡き人を偲びたい”と願った気持ちに石工が応えてきた姿です。歴史を「商売のため」と一言で片づけてしまうのは乱暴で、むしろ人々の思いの積み重ねが文化を形づくったのだと思います。

流行と価値観の移ろい

最近は「お墓やお寺はもう今の時代に合わない」という論調も見かけます。でも流行はすたれるからこそ流行です。今日のトレンドが明日も続くとは限りません。髪型や服装が時代ごとに移ろうように、人々の価値観もまた揺れ動きます。そうした一時の現象だけを見て「不要」と切ってしまうのではなく、人が心を寄せ、つながりを確かめる“本質”に目を向けたいと思います。

人の価値観は変わります。若いころは「負担」としか思えなかったことも、家族を送り、自分を振り返る年齢になれば「心の拠り所」と感じられることがあります。今の自分と十年後の自分は必ずしも同じではありません。だからこそ「今は面倒だ」と思う方にこそ、ほんの少しでいいからお墓に足を運んでみてほしいのです。

心通わせる時間

たとえば親と子の間が不仲であったとしても、お墓という“形”を通して亡き人と心を通わせることもあるでしょう。生前に言えなかった思いも墓前なら素直に言える、そんなこともきっとあるはず。お墓参りは互いに心を通わせる時間なのです。行けない時期があってもいいんです。大切なのは、行けるときに足を運び、静かに向き合うことです。

その一歩が、きっと自分自身の心をも支えてくれるはずです。

お墓は幸せの交換の場

お参りで生まれた功徳を亡き人に回向することで、亡き人は成仏し往生する。そして参る人は「先祖に良くしてあげられた」という実感から心が安らぐ。お墓は、死者と生者との間で“幸せの交換”が行われる場なのだと、私は亡き小畠宏允先生(石文化研究所所長)から教わりました。

だからこそ、お墓参りをおすすめしたい

お墓参りは先祖のためであると同時に、自分を見つめ直す時間でもあります。義務感でなく「心を整えるひととき」として受け止めれば、意味はぐっと軽やかになります。そしてお墓はいつも同じ場所で、あなたを迎えてくれるんです。「行かなきゃいけない」ではなく「行ってみようかな」、それで十分じゃないですか。

だからこそ、私はあなたにお墓参りをおすすめします。

では。

関連記事:お墓は幸せの交換の場(9/25の記事)― お墓の役割をさらに深く掘り下げた記事です。

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。

お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

(有)吉澤石材店 吉澤光宏

ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。

電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)

メール お問い合わせフォーム